广东省云浮市,这是一个不少广东人都不熟悉甚至没听说过的地方。

之前,有人在网上发起了一场“广东最没存在感的城市” 大赛,毫无意外,云浮市以39%的比例荣登榜首,被称为“广东隐市”。

云浮这一“隐市”的背后,与其地处粤西山区的自然条件不无关系,这里的山和树一层叠着一层,风景壮丽优美,但经济和交通却也受此影响,难称亮眼。

经济上,云浮的去年的GDP总量为1162.4亿,仅相当于榜首深圳的3.6%,交通上,这里没有机场,需要从广州坐上近1个小时的高铁,而从市区到下辖的几个市和县还要乘车走上大几十公里,来此一趟,确实会让人感到略显疲惫。

至于我们为何要来到此地,一个重要目的是想解开心中那个谜团,就是在这样一个名不见经传的地方,为何却能诞生一家屹立40年不倒、年产鸡10.8亿只、猪1790万头、市值破千亿的农牧龙头和资本市场恒星——温氏集团。

温北英的“大同梦”

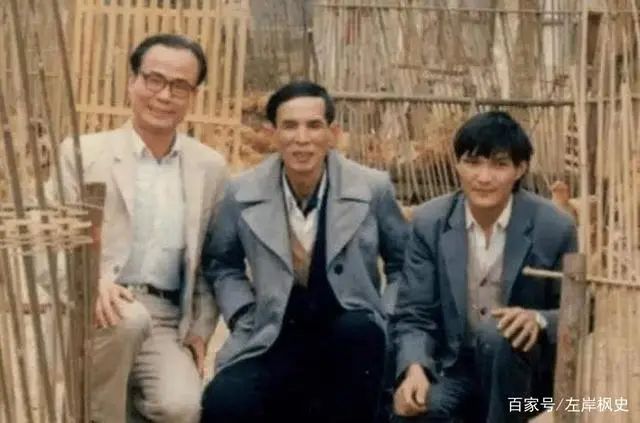

聊到温氏,创始人温北英注定是一个绕不开的人。

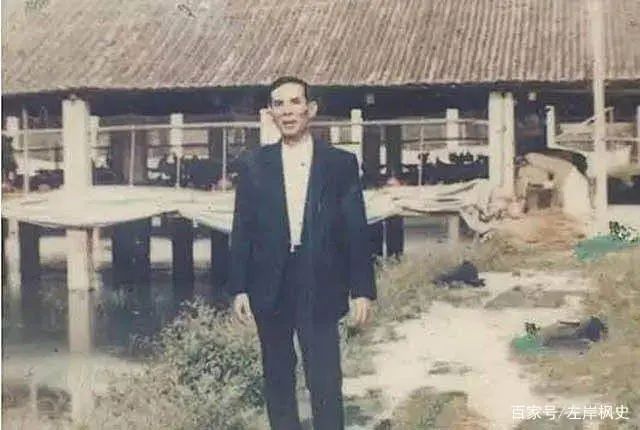

温北英,字翰章,1931年出生于云浮市新兴县簕竹镇的一个小山村,有“中国鸡王”之称的温北英,1936年出生于广东云浮新兴县,在家中他算是学识最高的,1955年从肇庆师范学校毕业后先是在乡村教书,后又回到家中开始务农。

自此以后,温北英就一头扑在了研究学习养鸡的学问中,开始深钻鸡苗温室孵化、鸡病防治等技术措施。

正好有一天他从报纸上看到了有人通过养鸡成为了万元户,放在改革开放前期这可不是一笔小数目,而且后期他还了解到养鸡的前期成本并不高,这真正地促使了温北英开启人生中的第一个养殖场。

1983年,52岁的温北英辞去了技术员的工作,与二儿子温鹏程一起联合6户农民,每人拿出1000块钱,合共“七户八股”(温氏父子出资2000元,占2股),在新兴县办起了簕竹畜牧联营公司(第二年改名为簕竹鸡场),这也是温氏集团的前身。

可当他真正开始经商养殖以后才发现,现实并不是他想象得那般美好。

他孤身一人骑着自行车前往距离家乡几十公里以外的地方购买鸡苗,三餐本来也并不充足的他,还将家里的粮食投喂给小鸡,只希望小鸡能够茁壮成长,为他带来人生当中第一桶金。

但是一场鸡瘟来袭,就将温北英几个月的付出破坏得一塌糊涂,他将家里的所有积蓄都投入到了其中,这次打击让他开始思考是否还要将养殖产业进行下去。

除了本身生意难做,但周边的老乡看到他养鸡可以赚钱以后,也向他学习起来开了养殖场。但一个市场的真正客源在没有互联网的时代是极其有限的,这导致了周边的养殖场也并没有发展起来,所有的养殖场都陷入了青黄不接的状态当中。

1983年,中国的整体养殖产业发展状况陷入低谷,资金链频繁出现问题的温北英越加苦恼于是否关闭掉自己的养殖场。

但就在这时,有一位农户听闻温北英将要关闭养殖场的消息,赶忙上前来说希望温北英能借他一些鸡苗,等他将鸡苗喂大,将鸡卖出去后再将钱和利息一起还给温北英。

温北英为人友善,觉得自家的养殖场反正都要倒闭了,但又有能力自己“回血”,借一些鸡苗出去也没有什么问题,并大方地对农户说道:

“兄弟,你尽管借去吧,我这里也有许多养鸡的工具,你想要拿也可以,有任何养鸡的问题可以询问我。”

在他的帮助下,那位农户的鸡很快就出栏了,他还热心地帮助农户找到了商品销售商。

就是通过这个模式,农户与温北英都赚到了一笔可观的价钱。听闻这个消息后,越来越多的人开始找上温北英,他知道大家的生意经营都非常不容易,所以将鸡苗和养鸡的工具以低于市场的价格转给其他农户。

不得不说,如果以当年的眼光来看,温北英当时办企业的思想意识无疑是超前的。

首先是利益分配上,在那个多数人还不知企业为何物的年代,温北英便大胆提出了“风险共担,收益共享”的股份制合作方式。

其次,光会养鸡不行,还要科学养鸡。1986年,温北英又率先提出了“科技兴场”的口号。

他说鸡场要进一步发展,仅靠几个“土知识分子”不行,要大量吸收科技人员,为此还干了件当时很多人不理解甚至反对的事情——筑巢引凤,修建三室一厅的“专家楼”,引进华南农业大学的技术专家,并拿出10%的股份,算作专家们的技术干股。

时至今日,愿意“分钱”但不愿意分“股权”依然是不少企业的通病,而90年代的温北英便轰轰烈烈的搞起了股权激励,着实有着“敢为人先“的魄力。

在技术专家的支持下,鸡场也从传统的经验型养殖转为了技术型养殖,鸡群抗病率显著提升,经济效益随之水涨船高。

在养鸡场顺利摆脱危机以后,温北英开始将自己的养殖目标转移到了利润率更高的养猪事业上来,他还是以中间人的身份运行着这家养殖公司。

在他开展新事业的第一步就是,制定正确的经营战略目标,顺应时代发展的潮流。

温氏公司为每个农户提供种猪苗和养育猪的经验,在猪出栏以后便以统一的价格回收农户的猪,再卖向市场。

这种经营模式,帮助降低了个体农户养殖的风险,而且也大大地提高了效率,促进了资源的流通和提高了分配的效率。

因此越来越多的人开始加入到养猪的产业中来,没过多久,温北英的公司就已发展得风生水起。

随着公司发展得越来越好,温氏集团的上层领导也深知如果没有那些农户的支持,公司是不会那么快速地运行下去的,所以在以后的事业经营中他们就一直秉持着的“开放共享”,希望能有更多的人能够分到一杯羹。

自温氏集团成立以后就采用了员工持股的股份合作制,从管理人员到普通员工,温氏集团的持股人数多达7000余人,没有他们温氏也无法发展到今天的地位。

到2015年温氏上市,一开盘就力压万科,当初的股东身价都大涨,年收入就高达500亿,在温氏集团中的所有员工和股东之中就诞生了48个亿万富翁,连扫地的保洁阿姨都成为了一名身价千万的富翁。

如今的温氏集团,不仅是广州最大的肉鸡生产基地,也还是政府指定的“菜篮子工程”,真正称得上是“亚洲第一养殖户”了。

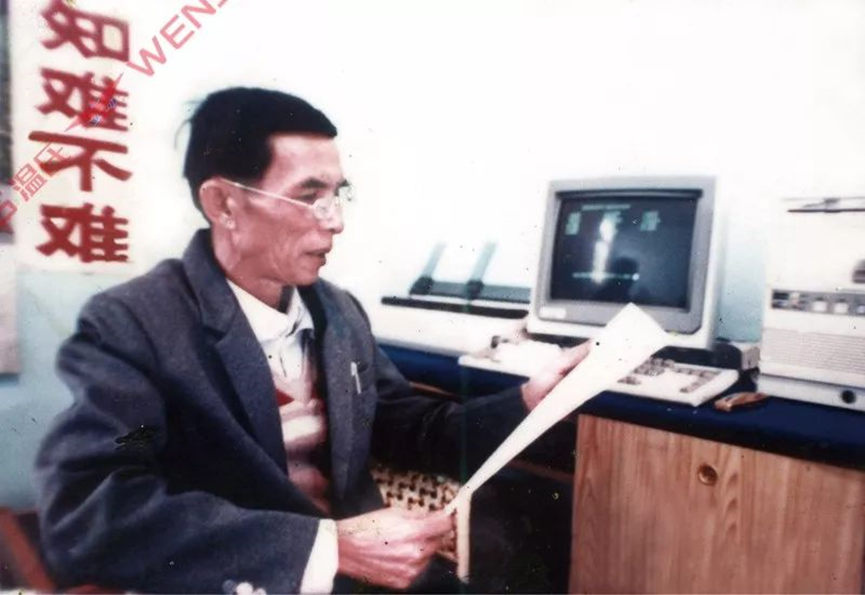

温氏的成功还在于他们擅长创新,每年将大量的利润投入进科技研发,大大提高了生产效率和生产质量,早在1991年温氏就已经开启了信息化管理,当年的公司只有90多万的资产,但他们投入了近乎5%的资产,来为公司配置电脑。

在那个年代,世界上才出现了第一个万维网网站,电脑对于普通中国民众是不熟悉的甚至是陌生的,著名的腾讯和阿里巴巴大厂也都还未出世。

温氏勇敢地把握住了时代的浪潮,开发出了一套便利管理农户的机制,对于鸡和猪的饲料喂养也开发了相应的技术,以实现自动化的喂养,大大地降低了人工喂养的成本。

对于动物存在异常,或者是生产设备产生异常,公司都有相应的监控系统以便于及时地发现问题,然后解决问题。

就是通过这一系列的技术改革,温氏成功地向人工智能培养方向迈进了一步,在温氏的工厂中能看到的最多的还是不停工作着的机器设备。

温氏集团通过科技进步、科学管理等手段形成了专属于自身的竞争优势,这是非常值得现代企业学习的一点。

03 行业之光 行为榜样

温氏在科技方面的投入和企业经营管理方面,一直都是走在养殖业的前端,因此行业内的人常常称温氏集团是养殖行业里的华为。

温氏养猪的平均存活率为23头,而行业内的平均水平也只有17头,这种超越行业平均水平的成绩离不开公司里每一个人的辛勤付出。

温氏前期发展时多将资金用于人才招聘,因此吸引了大量的华南农业大学的专家。

温氏集团始终秉持着“精诚合作,各尽所能”的企业发展理念,努力学习和培养养殖产业人才。

1996年温北英还创立了一个基金会,就是为了帮助那些因为家庭贫困而无法完成学业的孩子。基金会里的资金除了帮助扶持孩子读书,还有一个重要的意义就是激励当地有志的青年,为他们的创业梦想助力一笔可观的资金。

对于公司来说他的最终目的就是为了获取利润,但温氏的每一代家主都是将人居于第一位,他们始终以人为本,只要遇到行业重大风险都会帮助身边的农户渡过难关。

他们不将农民视为“韭菜”,在利益上温氏与农户们都是五五分,确保每一位合作的农户都有利可赚。

曾经在行业最困难的时候,温氏集团几乎都会将企业的全部利益拿出来,来救济农户,保证每只鸡的毛利不低于2.1元,每只猪的毛利不低于150元。

随着企业规模的扩大,温氏集团旗下已经不仅仅只有养殖场,他们拓宽了自身的产业链,朝着食品的深加工发展。这种多方向发展的模式,也为企业的发展拓宽了机会与平台。

到现如今,温氏股份有限公司旗下已经形成了以养鸡养猪为主,养鸽子,养鸭为辅的企业经营生产模式。公司的市值都曾达到过2100亿,超过了电子行业中的龙头。

温氏集团的生意越做越大,旗下的分公司也越来越多,到目前全国各地分布着262家分公司,也吸引了许多年轻的技术人才为国家粮食保卫战出力。

公司的科技研究也使得公司获得了高达364项的专利权利,公司一年以内的畜牧出栏量就达到了2200万。

就此温氏集团成为了养殖产业内当之无愧的龙头老大,成为了行业之光。

温北英先生也成为了行业内的榜样。

1994年,温北英先生因积劳成疾,最终与世长辞。虽然他人已经不在了,但一直深受他影响的二儿子——温鹏程,继承了父亲对商机敏锐的触觉和以人为本的初心。

他开始明白,不能只是帮助父亲守住“江山”更是要帮助父亲打下江山,因此他开启了公司的改革。

加大投入科技研发,学会运用互联网技术来进行商品销售。就是一代又一代人的继承和发扬,温氏集团的发展才会如此精彩。

04 赢得掌声 望向未来

如果要给上一辈的养殖户提及温北英,那么每一个人都一定会为这个厉害的角色鼓掌。

如今的温氏已经不是当初落魄的养鸡场了,它通过成功的经营方式,成为了现代化养殖业中的巨无霸。

回顾温氏成长路程的点点滴滴,它将传统的第一产业带上了市场,他们始终把握时代的机会,在科研上加大投资,在人员管理和培养中始终将“合作共赢”摆在首位。

一个企业的成功并不是在于他获得了多少的掌声,而是在于它能为社会带来多大贡献,从改革开放之初到如今,温氏集团真正地做到了。

从一个籍籍无名的小公司,到成为一个壮大的品牌产业。温氏每一代人倾注的心血也是不言而喻的。

“民食为天,食为安鲜。”是他们挂在公司官网上的标语,一个好的公司从细节处也可以看到他们的经营理念——以人为本。

温北英在离世前对儿子温鹏程说:

“不要看我们过往的成就,眼界放远一点,望向未来脚踏实地做事。”

温鹏程一直谨记着父亲的话,在原有的基础下,不断地进行经营模式的创新,望向未来。

40年风雨,

温氏凭何屹立不倒?

接下来,我们把目光落回到温氏这家企业身上,历经40年的风风雨雨,其屹立不倒的秘诀也是不少人关注的焦点。

结合温志芬的分享,我们将其梳理为以下3个方面:

1. 走向全国的“温氏模式”

谈及温氏,外界最为津津乐道可能还是其所开创的“公司+农户”的“温氏模式”。

具体该如何理解呢?一位温氏员工和我讲了8个字,我认为可能最言简意赅的表达,即“温氏养大,农户养肥”。

这一模式的开创还是要从温北英讲起,簕竹鸡场创办起来后,不少生活困难的同乡想和他买一些鸡苗回家养,但大家又不敢多买,因为饲料没着落,鸡一旦生病也不会治,最重要的是,在这深山之中,大规模的向外销售是个难题。

怀有“大同”理想的温北英开始认真思考起了这个问题,最终他拍板下了个决定,鸡场把鸡苗、饲料和药物以记账式形式提供给农户,再派人教农户养鸡,鸡养大后由鸡场来回收,最后才结账,这样就能保证困难的同乡能靠养鸡赚到钱。

爱出者爱返,福往者福来。

或许温北英最初也没有想到,这样一种“公司+农户”的发展模式,竟会在日后成为助力温氏发展的一大核心竞争力。

1986年后,随着“公司+农户”的模式确定下来,温氏走上了一条轻资产的发展道路,因为鸡苗可以交给农民来养,企业就不用再花大价钱来买地、雇人、自建养殖场了,这就节省了一笔不小的运营成本和固定资产投入。

后来,随着国家乡村振兴战略的提出,“温氏模式”又得到了政府在全国范围内的大力推广,吸引了越来越多的农户参与其中。

目前,全国范围内已有约4.5万 的农户与温氏展开了合作,2022年与温氏合作的养殖户户均收入便超过了20万。

至于“温氏模式”是如何真正得以落地实施的?这就不能不提其背后的两个五五分享的原则。

什么意思呢?就是公司销售产品获得的毛利,50%给到农户,50%给到公司,而给到公司的这50%,还会按照员工和股东各50%的比例再进行分配。

通过这种公平共享的利益分配机制,温氏将农户、员工、干部和股东的心牢牢凝聚在了一起,这才“温氏模式”得以成功且经久不衰背后的那个“道”。

2. 视技术为发展底气

外界可能很难想象,作为一个以养鸡、养猪为核心业务的传统养殖企业,温氏对技术的重视可以说到了一种“痴迷”的程度。

在其展厅中,我们看到了密密麻麻的专利证书和获得的科技奖项,用温氏员工的话说,这是他们的发展底气。

目前,温氏建立起了4个国家级科技平台、15个省部级科技平台,拥有20余位行业专家、80多位博士研发带头人以及1600多名技术研发人员,去年在研发上的投入超过5个亿。

为什么温氏如此重视技术研发呢?不得不说,这还是与温北英的远见息息相关。

早在90年代,温北英就敏锐地感知到,商品经济完全不同于传统的庭院经济,更讲求生产效率和产品质量,而能保证这两点的,唯有科技。

当温志芬报考大学时,他明确要求儿子只能报考华南农业大学,而且在学习之外还要做一件事,就是把华南农大的老师请到温氏来,助力企业的技术发展。

谈及这段往事,温志芬笑言:

“我读大学的时候,人家一到周末就去草地里拍拖(谈恋爱),但我一到周末就去讨好老师,让老师信任我,所以当时结识了很多动物科学系的老师,后来就把他们一一请了过来。”

在这些技术专家的帮助下,温氏还开发出了一套信息化软件,在那个还没有互联网的年代,便率先通过局域网管理起了全国的生产和销售数据,大大提升了企业的生产和运营效率。

今天,温氏已与全国20多家高校和科研院所展开了深度合作,借助专家的力量,在育种、饲料营养研究和疾病防治等方面取得了突出的科研成果。

什么是战略眼光?什么是长期主义?温氏在科技上长达30余年的投入,就是一个很好的诠释。

3. 围绕主业,向外延伸

今天的企业界,面向未来增长的“第二曲线”也是一个常常提及的话题,被视为是基业长青的一大秘诀。

讲得通俗点,所谓“第二曲线”其实有点像我们做事情时常说的“留后手”,就是要留有回旋的余地。企业也是一样,如果单在一个赛道内扎根,一旦遇到某些不可抗力,很可能致使整个企业陷入危局。

从温氏来看,当年也是在历经危机之后,开始明确必须要找到自己的第二、第三甚至是第四条增长曲线。

1997年,全球首例禽流感病例在香港发现,香港居民闻鸡色变,作为香港活鸡主要供应地的广东蒙受了近10亿的经济损失。

更严重的是,这股恐慌情绪很快就蔓延到了广东,越来越多的广东人也不吃鸡了,这就让温氏陷入了巨大的困境。

“那段时间,产品卖不出去,谁都不吃鸡,企业接近倒闭的边缘。”温志芬回忆道。

熬过这个坎后,温氏重新对市场进行了一轮分析,发现中国肉食品消耗最多的其实并不是鸡肉,而是猪肉,随后便开拓养猪业务。巅峰时期,其年出栏生猪达到2200万头,成功开拓出了企业的第二曲线。

这些年来,沿着养鸡和养猪两大业务,温氏又将产业延伸至上下游,在养鸭业务、农牧装备、动物保健品以及食品加工等行业均有所建树。

当然,第二曲线遵循的一个核心原则是围绕主业向外延伸,而不是头脑一热,看哪里声浪大就把钱投到哪里。

对此,温志芬讲得也很清楚,“这些业务是温氏集团最主要的核心业务,当前是这些业务,未来还是这些业务。”

坦白说,开辟第二曲线其实是很考验定力的一件事,因为不能排除这样一种情况,就是一个新业务与公司主业并没有太大关系,但在特定阶段涉足其中就会很赚钱,那是进入还是不进入?

答案只能说是仁者见仁、智者见智了,但今天回过头去看,你会发现,曾经一批风光无限的企业,有不少恰恰就是倒在了所谓的“热门行业”和“新兴领域”之中……

说到底,无非是把无序扩张错当成了救命稻草。

穿越周期的经营哲学

温志芬把这次分享的主题定为了“穿越周期的经营哲学”,我猜想,这可能与“猪周期”有一定的关联,后续的分享中,他也的确对此有所提及。

相信大多人都听说过“猪周期”的定律,很多人可能也都有亲身的感受,就是某一时期猪肉价格会暴涨,经过峰值后价格又会快速回落,其循环轨迹一般是:猪肉价高——母猪存栏量大增——生猪供应增加——猪肉价下跌——大量淘汰母猪——生猪供应减少——肉价上涨。

对于一众以养猪业务为主的农牧企业来说,如何把握和穿越这个周期是一门关乎生死的学问。这几年,我们已经看到了不少猪企就是因为踏错了“猪周期”的节拍,最后要么退市、要么陷入了巨额债务之中。

那这40年里,温氏又是如何穿越数轮周期的?有哪些值得学习的经验呢?温志芬总结了4个方面。想来,也不止是猪企,其底层逻辑对于身处周期性行业的各家企业来说,也都有着一定的借鉴意义。

具体来看:

1. 坚定信心,实现反转

信心这个词,这几年提到的次数越来越多,倒也不是大家没什么话题可聊了,实在是因为逆境之中,能坚持让人走下去的,或许也只有信心了。

前几天,比亚迪第500万辆新能源汽车下线,王传福那段哽咽的致辞在朋友圈刷屏:

“2019年是比亚迪最艰难的一年,当时比亚迪只有一个目标,就是活下去,背后的辛酸和不易,只有我们自己更清楚。这条路虽然难走,我们仍然坚持走了20年……”

可以肯定的是,如果没有信心,如果在被人嘲笑研发投入是烧钱时就选择放弃,比亚迪这条长达20年的路,真的很难坚持走下来,这就是信心的力量。

关于信心,温志芬说得也很直白,“在最困难的时候要对宏观经济保持信心,有人天天相信负能量,想着赶快套现,实现财富和时间自由就够了,但如果撑下来,等宏观经济反转了,那才是真正的赢家。”

任何行业都会有波峰和波谷,波峰时守住底线不膨胀,波谷时坚定信心不萎靡,这或许也是穿越周期的不二法门。

2. 储备资金、安全过冬

这一点也很好理解,现实层面来看,光有信心也不行。寒冬时,手里还要有能过冬的粮食,于企业而言,无非就是现金流是否充裕。

举个例子:

亚马逊创始人贝佐斯至今已经写了二十多年的致股东的信,但每一封信后面都有1997年亚马逊第一封股东新的副本,他用这种方式来向股东反复强调,自己要做的事情一直都没有改变。

这第一封股东信里就有着这样一句话:

“如果非要让我们在公司财务报表的美观和自由现金流之间选择的话,我们认为公司最核心的关注点应该是自由现金流。”

这方面,温志芬看得也很透彻,他说周期一定是全行业的周期,而不是某一家企业的周期。既然是全行业的周期,那也不会只有你一家企业面临困难,你亏他也亏。这个时候,谁能有足够的现金流度过冬天,谁就能穿越周期。

当然,要想保持一个好的现金流,往往也需要有“壮士断腕”的勇气和决心。

温志芬讲道,2020年温氏曾在一个月的时间里赚了10亿,这让他感到很异常,随后便及时调整节奏,在那轮猪周期拐点前控制产量,平稳实现“软着陆”。而有同行则晚了半年到一年的时间,无奈只能“硬着陆”,生产经营受到了很严重的影响。

3. 从严治企,强抓内控

关于内控管理,很多企业往往倾向于在光景好的时候“睁一只眼闭一只眼”,毕竟企业是赚钱的,只要不触及原则问题,各环节上多花点钱似乎无伤大雅。

但温氏不同,它们选择在企业最风光的时候,就严格做好内控管理,杜绝各环节上的浪费。这种思维,或许与温氏经历过的大起大落有关。

温志芬坦言,最风光的时候,温氏曾一年赚了140多亿,但黯淡的年景,公司也曾一年亏掉130多亿。在最风光的日子里,团队往往信心膨胀,认为自己无所不能,很容易形成铺张浪费的习惯。

但企业不总是风光的,周期性企业更是如此。如果此时不严加管理,一旦这些浪费问题延续到周期底部时,就会让企业雪上加霜,苦日子就会变得更难熬。

所谓“由俭入奢易,由奢入俭难”。如果不提前控制好各项成本,培养风清气正的内部氛围,等到节衣缩食的那天,再开始抓采购、销售和报销等各环节上的成本,对员工而言,势必会产生一种“公司是不是不行了”的思想波动。

而这种思想波动,对于想要凝心聚力、共渡难关的企业来说,无疑会是致命的。

4. 四大驱动锻造竞争力

最后一点,温志芬将其总结为四大驱动力:

文化驱动:温氏精神、五五分享原则、责任文化、从严治企;

模式驱动,在“公司+农户”的基础上不断迭代,丰富其内涵,焕发模式新动能;

技术驱动:以技术降低育种和营养等方面的成本,实现成本相同质量领先,质量相同成本领先;

责任驱动:齐创美满,责任在我。

温氏集团不但赢得了财富,而且还赢得了社会的认可。到目前,温氏集团也一直活跃在社会公益基金和乡村振兴的舞台上。

从温北英到如今的温志芬,温氏集团的每一位领导人都身体力行地践行着为社会做贡献的活动。

温氏集团的发展告诉了我们,即使是最传统的行业,只要肯下功夫进行创新,也一定能够做出成绩。

温氏集团的成功也展现出了我们国家的自信,优秀的传统是我们宝藏。

各个行业的领军人物也应该向温氏多多学习,“弘扬企业家精神,彰显时代新担当”!

来源:网络

- 温氏集团的产业布局

- 温氏集团之广东华农温氏畜牧股份有限公司

- 温氏集团子公司之广东温氏投资有限公司

- 温氏集团之西南分公司

- 温氏集团之广西分公司

- 温氏股份荣登“全国工商联科技创新民营企业”等三项榜单

- 焕发模式新动力,温氏助力村集体经济发展,带动农户增收致富

- 温氏入选全国工商联科技创新民营企业名单,温氏与广东省农科院动卫所第二期签约,云浮市第二届职业技能大赛温氏赛区开赛

- 温氏集团之江苏分公司

- 温氏股份上榜2023中国民营企业500强

- 温氏集团全员持股

- 广东温氏食品集团股份有限公司种猪分公司

- 温氏40年,低调的鸡猪养殖霸主

- 温氏股份荣获“2023纪念彼得·德鲁克中国管理奖”

- 温氏集团荣誉记录

- 温氏集团之新兴县润田肥业有限公司

- 温氏股份总裁黎少松:响应“百千万工程”,带动村集体增收超十万元

- 温氏集团的产业链闭环

- 温氏集团之广东温氏南方家禽育种有限公司

- 记录发展历程,描绘发展方向,温氏集团企业展示馆正式亮相