从“仁义桥”到“文昌桥”的变迁,文昌桥取“文运昌隆”之寓意。

那时的仁义桥,还只是简易的木桥,与周围环境很是相配,与周边的风光也融洽,因此便得到蔡确宰相的青睐而为之吟咏。

然而,意境虽然不错,但作为木桥的仁义桥始终是不太牢固,时常被水冲毁,这样的情形还发生过多次。如:在宋绍兴辛巳年(1161年),时任新州州守的王焕章为仁义桥进行了一次重修;在宋淳熙十年(1183年),新任州守王兑,也只是重修木桥。直至南宋嘉定十四年(1221年),才改用石头筑砌桥梁,但没有多久,由于修筑时没有打好基础,基础不稳固而使桥梁崩毁。

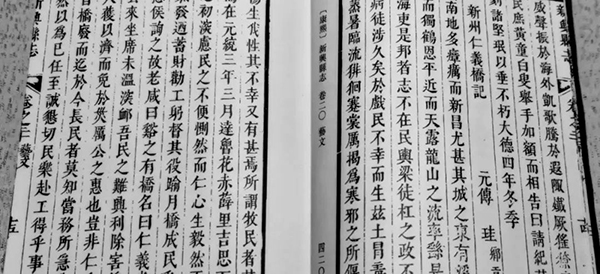

清康熙年间《新兴县志》中所辑录的《新州仁义桥记》

之后一段时期,仁义桥一直没有修复,直到改朝换代之后的元朝元统三年(1335年)三月,蒙古色目人薛里吉思来到新州任职达鲁花赤(掌握地方行政和军事实权,地方最高长官)。这位曾经入祀名宦,主修过新兴历史上首部地方志《新州志》的新州州尹,看到众人苦于无桥渡河,立即下令在原址新建木桥,复名为“仁义桥”。不久,木桥又被冲毁。

明万历元年(1573年),新兴知县王民顺在考察民意时,了解并深知木桥不坚固,隔不了多久会被水冲崩,于是派人在仁义桥原址上进行勘察,定出方案,修筑了一座比以前的木桥更大、更坚固的木石结合桥梁。

清康熙年间《新兴县志》中所辑录的《新兴文昌桥记》

为确保新建的桥梁能够经久耐用,工匠们采用了南海西樵山产的红砂岩石作为桥墩材料,在河上一共建起了十个石桥墩,每个桥墩呈鲤鱼嘴状,以利于水流通过。每两个桥墩之间架起数根木梁,再铺上长木板,以增强桥的坚固性。同时在桥的两端各建起一座风雨亭,并在桥中间建起一座神阁,用以祭祀神灵。

新建成的大桥,更名为文昌桥,取“文运昌隆”之意。地方志这样描述它:“计画周悉,规模雄壮,稳然若跨长虹,过者如履坦途,无复昔日覆溺患”,“更名文昌,谓风气完而文运昌也”。

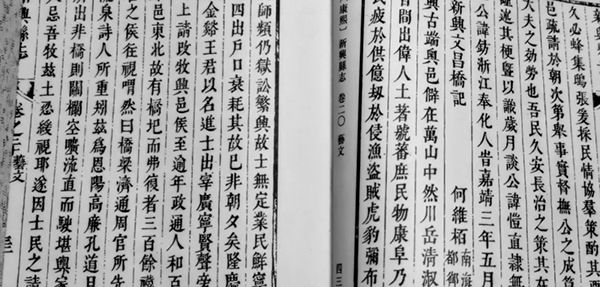

清乾隆年间《新兴县城图》上描绘的文昌桥

据说文昌桥修好后,也的确起到文运昌隆之效,一改当时州县内科举功名不振的局面。以往新州的学子一直都有不俗的表现,明永乐年间,还曾经出了陈鼎、严贞、张聪“同科三进士”功名,一直都是文运昌隆的,此事一直被传为佳话。

《昌桥夜月》入选清代“新兴十景”。

明万历元年(1573年)新落成的文昌桥,由于建材质量好,用了好长一段时间。到了清朝嘉庆七年(1802年),新兴知县沈宝善改用长石条架在桥墩之间作桥面,每两座桥墩用十条石条,全桥共用99条长条石铺筑,这让本已气势如虹的文昌桥更显辉煌壮观。

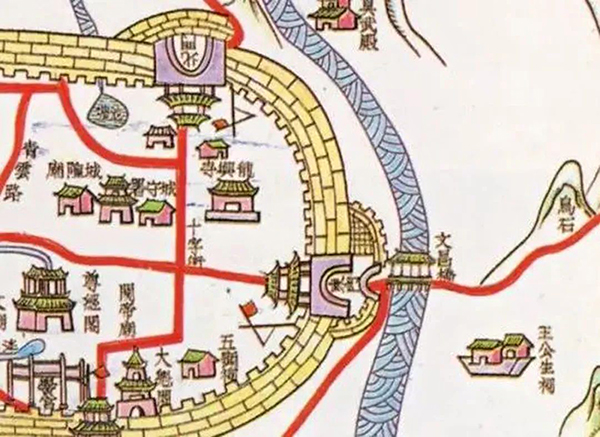

清朝嘉庆年间重新的文昌桥(简笔画)

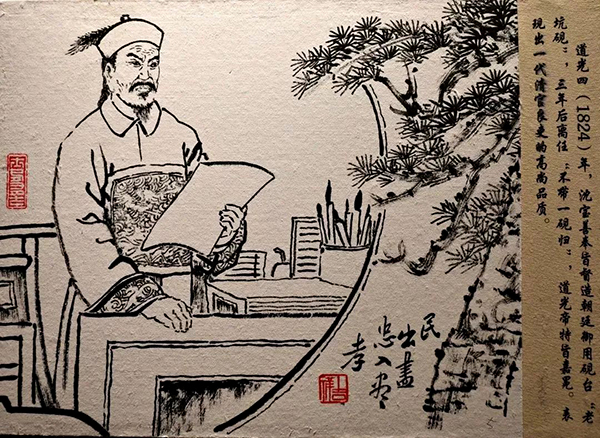

新兴知县沈宝善画像

皓月当空之时,昌桥上游天露水与卢溪合流处,会形成宽阔的河面。河面上波光粼粼,在月光的影照下,景色十分迷人,人们在河边或登桥欣赏“昌桥夜月”的美景,别有一番风情。这样的美景自然少不了文人墨客的吟咏,清朝诗人苏炎兴有《昌桥夜月》诗:

东门街外石桥梁,月照河滩两岸光。

数点云飞高第塔,千声鹤叫峡山岗。

楼台佳丽推江左,花柳纷飞胜洛阳。

一叶扁舟何处饮,鲤鱼嘴下水风凉。

在清代,“昌桥夜月”美景还被当时的文人雅士收录“新兴十景”之一,名流千古。

早在清代之前,新兴已流传有“新兴八景”的讲法。唐玄宗天宝年间(公元742~756年),“诗圣”杜甫的侄子、诗人杜位,湖北襄阳人,曾与杜甫同在尚书严武处做幕僚,后被贬到新州(当时已被改名为新昌郡),结庐于城郊水东岸竹园(今昌桥小学),并结合当时他游历新州所闻的风景名胜写下了《新昌八景》诗词。后人便以这八首诗题为名,称谓“新州八景”或“新兴八景”。到了清代,新兴当地的文人雅士才逐渐加进“笔架横烟”和“昌桥夜月”二景,共为“新兴十景”。

文昌桥夜景

民国年间在海外将《新兴十景》发扬光大的新兴籍旅港侨胞甘鼎卿,也是新兴民国第一任县长。

民国年间,新兴县籍留居香港海外人士甘鼎卿、苏聘庐等在侨居地韵“新兴十景”诗,并以专页登载在香港、南洋的新兴同乡会会刊,以此唤起侨居异地的新兴籍华侨热爱家乡。故“新兴八景”或“新兴十景”诗词是有其历史意义的。