“甘家书房李家屋”,这是清朝年间在新兴坊间流传的一句经典民谚。意指新兴县城南外村的两处建筑——“甘家书房”与“李家大屋”,在当时的新兴县内是最气派、最有代表性的私人建筑,是那个时期“高大上”的象征。本文就为大家介绍一下南外村甘氏建筑的历史。

南外村甘氏建筑

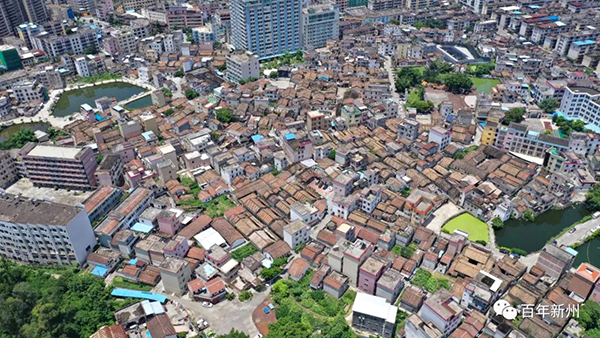

南外村,是位于新兴县城南面的一条较大的自然村落,旧称“南城外”。南外村历史悠久,民风淳朴,人文资源十分丰富独特。

据考究,该村始建于西汉时期,迄今已有1800多年历史,有“禅宗闻经地,千年三家巷”之美誉。村中主要姓氏有甘、陈、李三大姓,各大姓氏间隔杂居于村中却能和睦相处,乡里之间相敬如宾。禅宗六祖惠能大师“闻经悟道”的佛教圣地——金台寺就位于南外村中。或许正是由于南外村的历史、人文、地理位置等原因,造就了南外村甘氏成为望族的原因。

南外村鸟瞰

据考究,元朝末年,为避战乱,新兴甘氏始祖绍富公于是带着大儿子朝钦,从新会白石来到新兴县城南外村钜锡坊落户定居。明朝建政后,政局逐渐趋向稳定,人民开始休养生息,发展生产。定居在新兴城南外钜锡坊的是绍富公和二世祖朝钦公,朝钦公生有三个儿子,即三世祖法显公、法端公、法养公。

南外村风光

由于是新近迁居而来,随着人口的增加,耕作的田地不够,于是朝钦公三个儿子又择地而迁。大儿子法显迁留在南外村居住,二子法端迁居与南外村隔河相望的东南面凤翔里村,法养公则沿船岗河而上,在县之南偏西南方向的船岗舍村居住。

自元朝以来,居住在新兴南外村的法显公一房,在新兴南城外开枝散叶,如今是人丁兴旺,和谐共融。他们发扬甘氏人耕读传家的优良作风,一边是勤劳地、沿习着祖辈的农耕传统,日出而作,日落而栖;一边是固守着国人传统的“万般皆下品,唯有读书高”的观念,因此甘氏人十分重视族中子弟的读书识字。

南外村风光

历史上,南外村甘氏族人出过不少有名望的读书人。如清代初期的邑廪生甘清芬,其子甘怡是清康熙年间诸生,考授州同知,以“孝悌”闻名而被清朝雍正皇帝下诏旌表为“孝子”入忠义孝悌祠。大革命时期,又走出了中共早期领导人之一、中共第六届中央候补委员甘卓棠。

在南外村,与甘氏族人有关的建筑有不少。甘氏族人用于读书的“甘家书房”,以及甘氏族人聚居的甘家围,位于南外小学后面的甘氏宗祠,以及为了纪念村人甘怡的孝心,由皇帝恩赐而建的孝悌牌楼遗址、孝悌祠,以及位于中山路上的孝弟牌坊等建筑。

甘家围门楼

古老斑驳的门脚石

甘家书房位于甘家围内,上世纪六十年代拆除,位置在现之人民医院围墙旁边不远,现为空地一块。据南外村甘氏的老族人讲述,书房高相当于现在的三层楼房,是甘氏族中子弟读书上学的地方。

从门楼往甘家围院内看

书房所在的甘家围则是甘氏族人聚居之所,大屋由甘清芬所建,围内现仍并列有大屋五间,每间都是民间俗称的“连扯三座”的青砖大屋,大屋的墙裙为五板大石墙,围屋内的大屋没有太多的窗,房与房之间有厢房相隔开或相连,而民居深度则用“进”来衡量。

甘家围内的中座大屋

中座大屋首进大门格局

大屋首进与二进之间的天井

次座大屋首进外观

次座大屋各进格局