外围是坚固的围墙,外在相对封闭而内里相对开放的结构,既可与外界隔绝,增加安全性,又在围内形成一个独立的空间。造宅是人生中的头等大事,可以看出大围屋内的每一处都倾注了心血和辛劳。

甘家围大屋的建筑制度较为讲究,传统的思想道德文化、生活习惯、乡村风俗,往往是在传统的民居中体现和承存下来的。单是屋顶来看就有着其丰富的内涵。在三角形屋顶下,位于顶点的大樑以及用来支撑大樑和桁的大“柱”,为整条原木,据说为花梨木。

中座大屋二进大厅的横梁结构

中座大屋的梁柱结构

中座大屋二进大厅古老而又斑驳的地板

次座大屋的梁柱结构

再看整个屋顶木架,即梳延,梳延的最大特点就是 “前五翘六”,谓之“前五翘六”。在民间传统的“风水”思想看来是“抬头开眼吸气”,这一特点据说是新兴民居建筑特有的。它使厅堂透光充足,这在当时缺少窗户或窗户较少古典民居来说是非常有科学性的。

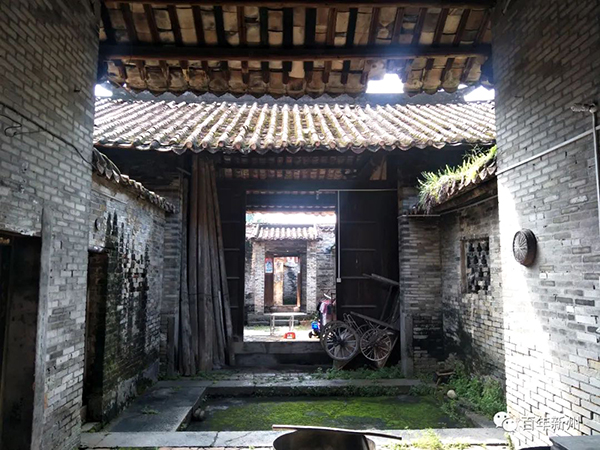

在大屋的进与进之间的天井,天井为露天式的结构,除了平时用于洗涤作用外,还具汇集雨水、透光的作用。

次座大屋内景

次座大屋厅房之间的横门

甘家围大屋在装饰方面也是可圈可点的,虽然经过几百年的历史,但从被烟火熏得灰黑的屋内装饰来看,檐画、灰塑、壁画、浮雕、木刻、屏风、窗门的窗格等,不惜为工艺讲究之作。

中座大屋屋檐下精美的“剑状”灰雕

次座大屋二进中堂横梁上的精美木雕

次座大屋二进中堂屏风门上方的窗花

这些装饰中,充满了传统如表示如意吉祥的内容,如:龙、凤、喜鹊、麒麟、鲤鱼、牡丹、菊花、竹子、梅花等,屋檐画中刻画有一些民间流传的故事,如:八仙过海、观音慈航等,以及不少的花鸟画。

南外村某甘氏民居屋檐下精美的花鸟壁画

“甘氏宗祠”位于南外小学后面,虽然一直称为甘氏宗祠,但由于历史的原因,这里却不是甘氏人的物业。原来是南外小学的旧址所在地,现为甘氏向村委租来的,为新兴甘氏宗亲会所在地。

甘氏宗祠今貌

近十多年来,新兴甘氏宗亲会每三年组织一次拜祭绍富公,除了本县各地的甘氏宗亲外,还有来自新会、高要、云浮、广西等地,在新兴迁移去的甘氏宗亲,人数多达三千余人,并在南外小学、南外孝悌祠内宴开数百席,甘氏祭祖的场面轰动一时,新兴他族未能有所比。

由此可以看出新兴甘氏兄弟的和谐团结,甘氏宗祠内供奉有甘氏新兴始祖绍富公的牌位,每年拜祭时,前来上香的子孙络绎不绝。可惜的是,由于宗祠的后座拆毁后一直未能重建,只遗下几条石柱,目前只有前座与厢房为原来的建筑。原来作校舍用的平房,现已改作出租房出租给外来工居住。

甘氏宗祠前廊精美的木雕承托

南外村原来有一座牌坊,是为了纪念村中甘姓人甘怡的孝悌之心,清朝雍正皇帝下诏旌表为“孝子”,由皇帝恩赐政府拨款而建的孝悌牌楼。该牌坊遗址位于现南外小学前,牌坊垫脚现埋在村道下。据说皇上恩赐立牌坊的那一天,南外村举行一次隆重庆典活动,本县的父母官及村男女老少及亲朋好友都来庆贺。

南外村的孝悌祠为明代所修建,原为南外村甘氏的家祠,现为南外社区文化室。

南外孝悌祠(今南外社区文化室)

清雍正六年(1728年),从逐级上报来的忠义贞节名单中,甘怡被雍正皇帝恩赐批准,并下诏旌表为“孝子”。甘怡以及县内的顾天显、苏应梦、李震时、潘以亮、顾仲敬、顾鸣鸾、梁储臣、欧镃等明清两朝县内大孝之人被奉祀于县黉宫西侧的忠义孝弟祠内,同时,南外村的甘氏家祠也被尊奉为“孝悌家祠”,专门供奉孝悌甘怡。并于县城中山路,从县衙门起约百步的地方建起了一座“孝悌坊”。

南外孝悌祠内景

南外甘怡的“孝悌”得到了来自皇帝的嘉许,由此可看出南外村或者说南外甘氏人一直都在固守着“孝悌”这一中华民族的传统伦理道德标准。目前南外村已经重新挖掘出村中作为优良传统的孝悌文化,打造成为和谐宜居社区,为的是让这一优良传统永久地传承下去,以求发扬光大。