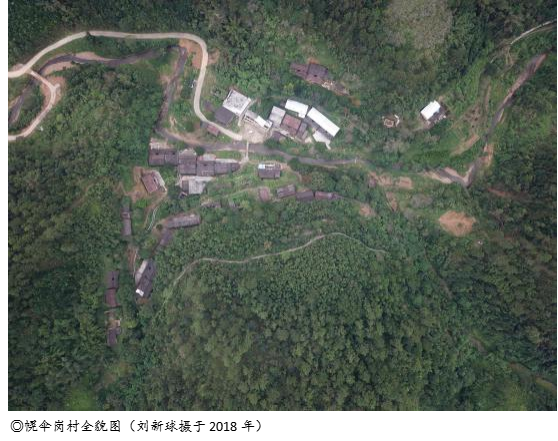

幌伞岗村,位于大江镇西南部,距镇政府8千米,该村四面环山,无相邻自然村。该村始建于清道光四年(1824年),因张姓族人迁入定居而形成。因居住的房屋沿着一个山谷的四周山边而建,谷底有一条溪流,呈倒反的落伞状,故起名幌伞岗村。村落位于河流两边,四面均是山地,群山环抱。

清朝时期,隶属于新兴县仁丰都;民国时期,隶属于新兴县第二区;中华人民共和国成立后,隶属于新兴县第四区;1958年隶属于里洞公社合河大队;1961年隶属于合河公社合河大队;1983年隶属于大江区合河乡;1987年隶属于大江镇合河村委会;1989年隶属于大江镇合河管理区;1999年7月起,隶属于大江镇合河行政村。

该村主要姓氏是张、黄、谭3姓。张氏为最大姓。张氏族人于清道光四年(1824年),从开平张桥搬迁至该地;黄氏于1917年从天堂恩仲坑迁居至此;谭氏于1953年从附近的党坑小山村合并迁居至此。

2015年末,户籍人口172人,其中男性92人,女性80人;80岁以上人数7人,最年长者92岁(女);实际在村人口10人;常年在城镇生活和务工162人。世居村民为汉族,属广府民系,通用粤方言新兴话。

传统经营以农业为主,粮食作物主要种植水稻、番薯等,经济作物种植花生、木薯、大豆、蔬菜、果树、经济林木等,畜牧业以饲养鸡、鸭、猪等。20世纪80年代初期开始,村民外出务工,有的村民进厂务工,有的自主创业,建筑业、餐饮业。村民主要经济收入来源为种养业收入丶外出务工工资性收入、商业经营收入等。

特色传统农产品有大米、木薯和林木松、杉。杉特点木质坚、生产期长、杉直、长,大不易变形。木薯大条、淀粉多。传统节庆食品有油炸糍、油炸角、炒米饼,圆仔、糯米艾糍、咸肉粽、碱水粽、月饼。妇女生小孩坐月子时,有吃姜醋猪脚、鸡蛋的习惯。

1982年通电,1993年通电话,2002年通网络,2003年,蓝厂至幌伞路段开通,2006年村道路面硬底化,2008年通自来水。该村适龄儿童全部到位于水汶表村的逸夫小学读书。

幌伞分校,始建于20世纪60年代,坐落于幌伞岗村口。由于附近村落距合河圩路途遥远交通不便,主要就读学生为幌伞岗、三步水、思贤坑、大坪、滑石坑村适龄儿童。2004年幌伞分校重建,分为三个年级,两个教室,一个老师办公室,由于就读人数较少,分校开设两班,由一名老师授课。2006年,由于大部分村民外出务工,实际就读人数不足十人,学校停止办学。2011年,幌伞分校被改为地质灾害临时安置点。

传统民居属广府民居,有20座。民宅建在河流两岸边,呈南北对称坐向,房屋排列整齐,巷道纵横交错,贯通全村传统民居为土瓦木结构,建筑特色为悬山顶,盖灰瓦,泥砖墙体,两房一厅,两廊一天井布局,每座建筑面积约80平方米。

张氏宗祠,建于清光绪年间。宗祠坐南向北,一进二廊一天井布局。中路面阔5米,大厅深8米,建筑占地面积40平方米。宗祠为砖瓦木结构,硬山顶,盖黄色琉璃瓦,屋脊有双龙戏珠造型,红砖墙,水泥铺地。门额石板上刻有“张氏宗祠”字样。于2004年重建。

该村节令习俗有春节前的祭灶、岁末守岁、张贴春联;春节的开门迎福和拜年;正月十五元宵节上灯;清明节祭祖扫墓;端午节裹粽子祭河神;中秋节团圆赏月等。

婚嫁习俗有踏家门、择日子、送聘礼、接新娘、闹洞房、三朝回门等。传统丧葬风俗以土葬为主,从2000年8月起,禁止土葬,一律实行火葬。其程序包括竖灵、收殓、引灵、接体、奠礼、出殡、火化、安葬,其中家人守孝,至亲戴孝,逢七祭供等依然存在。

村民每逢农历二月十九日观音诞,每年农历三月初三北帝诞,村民到蓝厂北帝庙上香供奉祈福。四月十八日华佗诞,村民到合河祖庙礼拜,祭祖,祈福,吃斋宴等。八月初三日六祖诞,九月二十八日华光诞,村中保留中原文化流传下来的一部分节令习俗有春节前的祭灶、岁末守岁、张贴春联;春节的开门迎福和拜年;正月十五元宵节上灯;清明节祭祖扫墓;端午节裹粽子祭河神;中秋节团圆赏月等。

(资料填报:张锡伟;初稿撰写:张进炎;总负责:刘新球)