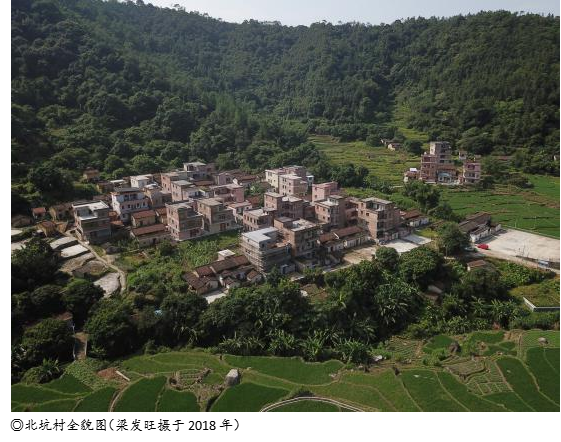

北坑村,位于大江镇北部,距镇政府约4.1千米,相邻自然村有梭村、坡头角村、大岗坪村。该村始建于明初,因罗姓祖公迁入定居而形成。村北面的坑仔比较多,总体的坑水从北面来,故名北坑村。该村四面群山环绕,四水归源,地势北高南低。

明、清时期,隶属于新兴县仁丰都;民国时期,隶属于新兴县第二区;中华人民共和国成立后,隶属于新兴县第四区;1958年,隶属于里洞公社梭大队;1961年,隶属于合河公社梭大队;1983年,隶属于大江区梭乡;1987年,隶属于大江镇梭村委会;1989年,隶属于大江镇梭管理区;1999年7月起,隶属于大江镇梭行政村。

明初,罗氏祖公从广东南雄珠玑巷迁徙至此,居住不久迁往外地。该村主要姓氏是黎、梁、李、陈、练5姓;黎姓、梁姓为最大姓。黎姓于清乾隆十五年(1750年),从附近的水井桦村迁入此地;梁姓也于此时,从梭村迁入此地定居;李姓于清乾隆二十四年(1759年),从大岗坪村迁入此地;陈姓于清道光七年(1827年),从船江西睦村迁至该地;练姓人卓华于1989年,从河头上河村迁入落户该村。

2015年末,户籍人口243人,其中男性123人,女性120人;80岁以上人数10人,最年长者87岁(男);实际在村人口143人;农村留守儿童3人;生活主要依靠农业收入139人;常年在城镇生活和务工100人。世居村民为汉族,属广府民系,通用粤方言新兴话。

传统经营以农业为主,主要种植水稻、木薯、花生、狗仔豆;村民养少量的猪、鸡、鸭为家庭副业;也抚育山林,也有村民养蜜蜂,农闲时,村民上山砍柴卖,增加收入。改革开放后,村民除了继续经营传统的农业生产之外。部分年轻村民外出务工。有的村民承包山地办鸡场,猪场,果场;有的村民进工厂务工,也有村民进商店做营业员,有的村民在温氏集团务工等。村民经济收入主要来源为种养业收入,外出务工工资性收入,集体经济分红收入等。

特色农产品有大米、木薯干片、狗仔豆、芥菜和松木、杉木。蜂蜜、冬蜜清甜、清热解毒效果好。特色传统食品有煎堆、油角、粽子、黄糯米饭、白切鸡、扣肉、圆蹄、狗仔豆夹炆烧腩等。狗仔豆夹炆烧腩,味香,爽口,不肥腻,是特色的食品。

村中有村道2千米与新兴——大江X484县道相连,往返班车有上落站。1983年通电,1990年通电话,2006年通自来水,2009年全村村道实现硬底化,2012年通网络,2015年建成文化广场。村民住上了新建的楼房。该村适龄儿童全部到位于梭村梭小学读书。

传统民居为砖木结构,建筑特色为硬山顶,盖灰瓦,青砖或泥砖墙体,尚存16座,大部分作空置。改革开放后,大部分传统民居已拆除重建为钢筋混凝土楼房,每座占地面积60—100平方米。

该村传统婚嫁习俗中的中原古制“六礼”,在村里逐渐少见,但送定、报日子和送聘金、盘嫁妆、接亲和送亲,摆酒请客以及新婚三天新娘回娘家等礼俗还存在,但大多数已新事新办;传统丧葬风俗以土葬为主。从2000年8月起,禁止土葬,一律实行火葬,但其流程如报丧、入殓、成服、送葬、做佛事等还延续。

该村每年春节正月初五日,全体村民和外嫁女,亲戚朋友以及各界人士集中聚餐,庆贺新年,晚餐后有狮子表演增添节日气氛,表演完毕后开始投标新的一届福首主持明年炮会,祈祷新的一年风调雨顺,五谷丰登,六畜兴旺,身体健康。

该村主要宗族活动,拜祭供奉祖先,谁家添男丁,均以“挂灯”来庆祝,几百年来从未间断。村历来有过上元习俗。正月十三晚走“火山”,跳禾楼。“走火山”是由七乡八寨十三村的青壮年组成若干队,每队8-10人,抬着用酸枝木雕刻的“大王神像”,围绕着正在烈火燃烧的柴堆慢步跑,有锣鼓节奏,寓意让“火山”驱走瘟神,驱走厄运,祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登、六畜兴旺、生活安康。当日还举行炮会,在一年中新增男丁的家庭要在炮会挂白花、分白花粽,以前按男丁分白花粽,现在按户分。送花炮出梭庙,走完火山后接花炮回村。炮会由福首主持,村长协助。

(资料填报:黎创松;初稿撰写:盘章新;总纂:梁发新)