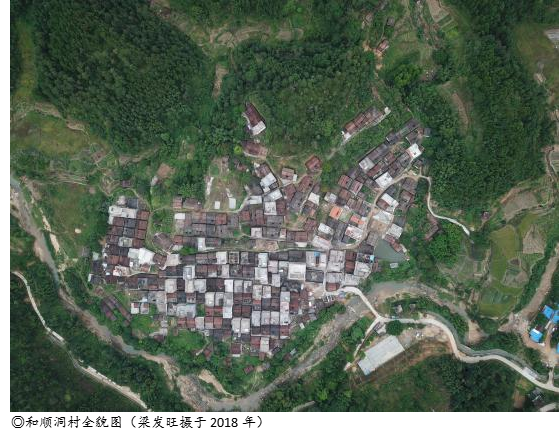

和顺洞村,位于大江镇北部,距镇政府4千米,相邻自然村有梭村。该村始建于明崇祯六年(1633年),因罗姓祖公迁入定居而形成。因建村初期,入住姓氏较多,先辈希望各姓氏族人和睦相处,子孙后代平安、顺意生活而取名和顺洞村。曾用村名和盛洞粗、红阳村。村庄环绕后山而建,呈带状,群山环绕,地势西高东低。村前有河流环绕,四水归源之势,村前河流供给农田用水,村后火星顶溪流供给村民饮用水。

明、清时期,隶属于新兴县仁丰都;民国时期,隶属于新兴县第二区;中华人民共和国成立后,隶属于新兴县第四区;1958年,隶属于里洞公社梭大队;1961年,隶属于合河公社梭大队;1983年,隶属于大江区梭乡;1987年,隶属于大江镇梭村委会;1989年,隶属于大江镇梭管理区;1999年7月起,隶属于大江镇梭行政村。

明崇祯六年(1633年),罗姓因逃避朝廷清杀而迁至该地,不久罗氏远迁他乡。该村世居姓氏曾、梁、陈、廖、练5姓,曾姓人口居多。曾姓于宋朝时,从山东迁移至广东韶关,并从韶关迁至新会,后又从新会迁至里洞,于明崇祯六年(1633年),从里洞龙村迁移至该地;梁氏于清康熙十二年(1673年),从陕西迁移至广东番禺,后于清乾隆二十九年(1764年),从上沙江上迁移至该地;陈氏清末时,从湖南迁移至广东新兴天堂,于清光绪三年(1877年),从天堂迁移至该地定居。廖姓于清光绪七年(1881年),从阳春迁至该地;练姓于清宣统二年(1910年),从河头步村迁至该地定居。

2015年末,户籍人口630人,其中男性330人,女性300人;80岁以上13人,最年长者102岁(女);实际在村人口180人;农村留守儿童8人;生活主要依靠农业收入171人;常年在城镇生活和务工450人。世居村民为汉族,属广府民系,通用粤方言新兴话。

传统经营以农业为主,主要种植水稻、木薯、花生、狗仔豆、玉桂、青梅、高脂松;村民养少量的猪、鸡、鸭为家庭副业;也抚育山林,也有村民养蜜蜂,农闲时,村民上山砍柴到供销社销售,增加收入。改革开放后,村民除了继续经营传统的农业生产之外。部分年轻村民外出务工。有的村民承包山地办鸡场,猪场,果场;有的村民进工厂务工,也有村民进商店做营业员,有的村民在温氏集团务工等。村民经济收入主要来源为种养业收入,外出务工工资性收入,集体经济分红收入等。

特色农产品有大米、木薯干片、狗仔豆、芥菜和松木、杉木。蜂蜜、冬蜜清甜、清热解毒效果好。特色传统食品有煎堆、油角、粽子、黄糯米饭、白切鸡、扣肉、圆蹄、狗仔豆夹炆烧腩等。狗仔豆夹炆烧腩,味香,爽口,不肥腻,是特色的食品。

1980年通电,1981年通自来水,1990通电话,2006年实现硬底化村道,2012年通网络。2009年建成文化楼340平方米,2014年建成1000平方米村的文化广场,公厕4座,路灯14盏。1972年建成石拱大桥,一直沿用。村民住进了新建的楼房。该村适龄儿童全部到位于梭村的梭小学读书。

明朝至清中期,民居以木条,杉枝、茅草盖的草房,清后期以泥砖、杉木、瓦盖的平房,并逐条形成坐西北向东南和坐北向南建筑群,传统民居尚存25座。1970年村民建房逐步发展用青砖、杉木结构的平房,1980年后建的民居是砖、钢筋混凝土结构楼房。

民国中后期,匪患猖獗,兵乱频繁,村中多次受“贼佬”武装抢劫,勒索钱财,村民在通往村的村道建闸门两座,一座在水坑主路,一座在桥头,形状如炮楼,约3米高,四周有枪眼,内有松树炮,火药枪,成立护村队。村中建起“松源书房”、“曾氏书屋”,占地面积约80平方米的大瓦房,仍在使用。

村中有曾氏、梁氏、廖氏、陈氏、练氏宗祠5座。梁氏宗祠始建于民国,重修于2009年,占地90平方米。曾氏宗祠始建于清朝,重修于1981年,占地 200平方米,都是砖、瓦、木结构,仍作宗祠使用。

该村传统婚嫁习俗中的中原古制“六礼”,在村里逐渐少见,但送定、报日子和送聘金、盘嫁妆、接亲和送亲,摆酒请客以及新婚三天回门礼(新娘回娘家)等礼俗还存在,但大多数已新事新办;传统丧葬风俗以土葬为主。从2008年8月起,禁止土葬,一律实行火葬,但其流程如报丧、入殓、成服、送葬、做佛事等还延续。

该村习俗:谁家在去年添丁的均在农历二月十二“挂灯”大排宴席庆祝。每年农历年初九,村民集中在元宵节摆糕点,祈求五谷丰登,人兴财旺,大摆宴席,村民共饮。晚上十二时走火山,鸣放烟花,炮竹,这一习俗一直传承。

民国中后期(1944年—1947年),匪患猖獗,村中经常受“贼佬”武装抢劫,把稻谷、牲畜、男女老少全部抓去天堂内洞,勒索钱财,妇女明码变卖,村庄受到严重毁坏;民国后期,村成立护村队自卫,保护村庄,在村四周建闸门,购置火药枪、松树炮,架设在村闸口。有一天傍晚,内洞“贼佬”准备入村抢劫,被护村队发现,并当即开炮,打死“贼佬”一人。

抗日战争期间15名进步青壮年参加抗战,其中陈日、梁金水、曾廷芳、曾廷杰、梁金汉、梁树东、梁昌、梁辉、梁松顺、曾木水、梁日庆在桂林会战和其它战场阵亡、梁狗剩、曾陆、曾东洪、陈西四人分别参加湖南长沙会战,后随傅作义起义,中华人民共和国成立后复员回乡。

梁傅云,又名梁荣登(生卒年不祥),1943年至1948年任广西梧州县县长。

1945年2月成立和顺洞交通联络点(松源书房),李英担任站长;

1945年2月,蕉山战斗突围抗日解放军70多人,撤退到和顺洞,其中伤员30多人,驻扎在村中治疗伤员和休整;

1946年秋,国民党156师468团对和顺洞村进行围剿,实行“三光”政策,烧毁房屋20间,抢走扫光一切粮食,抓走村民30多人,其中交通员梁炳权、梁桥,曾廷枢、梁彩被抓到大江圩枪杀。交通员曾金土,梁秀母在执行任务中被国民党枪杀;

抗日战争,解放战争有80多人参加到广阳支队七团,合河游击中队,武工组,及支前运输队。仍存当年党员活动中心遗址和交通联络站旧址。

1951年,新兴县人民政府授予梁金进、梁进受、三伯婆为堡垒户,梁炳权、曾金土、梁桥追认为革命烈士。

该村在抗日战争解放战争年代,是中国共产党领导下游击队和中国人民解放军七团根据地,情报联络中转站;蕉山战斗大量伤病员70多人转移到和顺洞村疗伤和休整,村民分批把30多名伤病员送去梨坑顶、银坑坦、大竹楼、里洞梧洞疗伤,为解决部队食宿和医药,动用村中“楼仔会”粮食,银元及其它物资,解决部队给养。因此国民党把和顺洞列为重点围剿村庄,实行“烧光、抢光、杀光”政策。

1971年新兴人民政府授予和顺洞为抗战革命老区村。

梁桥(1907—1945年),粤中纵队交通员,于合河大江圩牺牲,被新兴县人民政府授予烈士称号;曾金土(1926—1945年),粤中纵队交通员,于阳春县茶洞牺牲,被新兴县人民政府授予烈士称号;梁炳权(1900—1945年),粤中纵队战士,在合河大江圩牺牲,被新兴县人民政府授予烈士称号。

(资料填报:梁来、梁国芬;初稿撰写:曾金伙;总纂:梁发新)