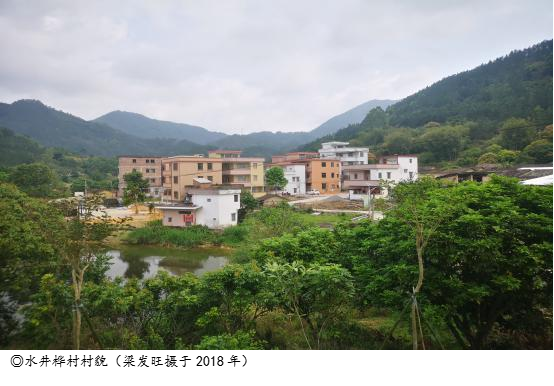

水井桦村,位于大江镇东北部,距镇政府4千米,相邻自然村有梭村、坡头角村。该村始建于清同治三年(1864年),因黎姓祖公迁入定居而形成。该村地处丘陵,位于山谷中,四周山多林密,且群山环抱。旧村建在平坦处,村边有一泉眼,泉眼水夏天量大,冬天量小,由于冬天泉水量小,造成村民用水困难,村民以泉眼为点,开挖一个深井储水之用,周边用石板铺垫,故被周边村民称该村为水井哗村,因“哗”与“桦”音近,改村名为水井桦村,又名高坊村。

清朝时期,隶属于新兴县仁丰都;民国时期,隶属于新兴县第二区;中华人民共和国成立后,隶属于新兴县第四区;1958年,隶属于里洞公社梭大队;1961年,隶属于合河公社梭大队;1983年,隶属于大江区梭乡;1987年,隶属于大江镇梭村委会;1989年,隶属于大江镇梭管理区;1999年7月起,隶属于大江镇梭行政村。

该村主要姓氏是黎姓。黎氏祖公于清乾隆四年(1739年),从新兴县上沙长塘村迁入梭中寨坊安家立业,黎姓先祖又于清同治三年(1864年),从梭中寨坊迁到梭高坊村(水井桦)。

2015年末,户籍人口400人,其中男性186人,女性214人;80岁以上12人,最长者99岁(女);实际在村人口152人;生活主要依靠农业收入人口有146人;常年在城镇生活和务工248人。世居村民为汉族,属广府民系,通用粤方言新兴话。

传统经营以农业为主,主要种植水稻、木薯、花生、狗仔豆;村民养少量的猪、鸡、鸭为家庭副业;也抚育山林,也有村民养蜜蜂,农闲时,村民上山砍柴到供销社销售,增加收入。改革开放后,村民除了继续经营传统的农业生产之外。部分年轻村民外出务工。有的村民承包山地办鸡场,猪场,果场;有的村民进工厂务工,也有村民进商店做营业员,有的村民在温氏集团务工等。村民经济收入主要来源为种养业收入,外出务工工资性收入,集体经济分红收入等。

特色农产品有大米、木薯干片、狗仔豆、芥菜和松木、杉木。蜂蜜、冬蜜清甜、清热解毒效果好。特色传统食品有煎堆、油角、粽子、黄糯米饭、白切鸡、扣肉、圆蹄、狗仔豆夹炆烧腩等。狗仔豆夹炆烧腩,味香,爽口,不肥腻,是特色的食品。

1983年通电,1985年通自来水,1990年通电话,2012年通网络,1985年建成村道硬底化面700米。1977年建成村大桥,2013年建成村文化广场800平方米,休闲长廊300米,种植绿化风景树900棵,2014年安装太阳能路灯21盏,2015年建成村文化楼350平方米,村道、巷道完成硬底化建设。大部分村民住进了新建的楼房。该村适龄儿童全部到位于梭村的梭小学读书。

传统民居为广府民居,清朝至民国时期传统民居全部以木条,杉皮、茅草盖的草房;民国后期逐步以泥砖、杉木、瓦盖的平房;形成房屋坐东北向西南建筑体系。逐渐发展为砖木结构的房屋,建筑特色为悬山顶盖灰瓦,青砖或泥砖墙体。尚存8座,大部分已作空置。改革开放后,大部分传统民居己拆迁重建成钢筋混凝土结构楼房。

尚存宗祠有1座,始建于清末,为黎氏宗祠,仍作宗祠使用。

该村传统婚嫁习俗中的中原古制“六礼”,在村里逐渐少见,但送定、报日子和送聘金、盘嫁妆、接亲和送亲,摆酒请客以及新婚三天回门礼(新娘回娘家)等礼俗还存在,但大多数已新事新办;传统丧葬风俗以土葬为主。从2000年8月起,禁止土葬,一律实行火葬,但其流程如报丧、入殓、成服、送葬、做佛事等还延续。

每年农历正月十一,娶媳妇挂新人灯,添男丁以挂花灯形式宴请乡亲。上元节摆大糍、挂花灯,庆贺元宵。

该村的风俗习惯,属汉民族的风俗,婚嫁殡丧,生儿育女,动土造宅,各种时节,神佛的诞期等等,都有很多例规。婚丧属大事,要大操大办,凡是各种时节,都要买肉买鸡鸭,做糍粽,拜祭先人等。

该村被授予“广东省社会主义新农村建设示范村、生态村、宜居村”称号。

(资料填报:黎木材、黎金松;初稿撰写:曾金伙;总纂:梁发新)