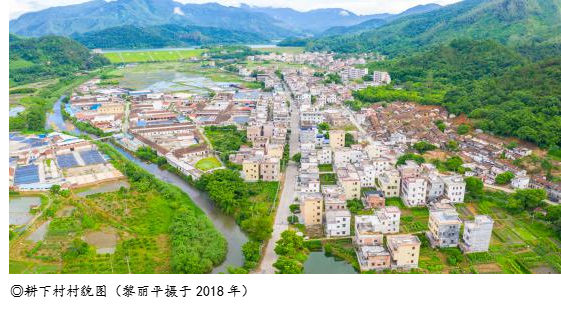

耕下村,位于太平镇南部,距镇政府约3千米,相邻自然村有西山村、河村。始建于南宋景定元年(1260年),由李姓迁入而形成。村民为了生活,须到下边去耕作,而陆续迁下耕作区建宅,而取名耕下村。

宋、元朝时期,隶属于新州南路;明、清时期,隶属于新兴县照会都;民国时期,隶属于新兴县第一区;中华人民共和国成立后,隶属于新兴县第三区;1958年隶属于共成公社河村大队;1983年隶属于共成区河村乡;1987年隶属于共成镇河村村委会;1989年隶属于共成镇河村管理区;1999年隶属于共成镇河村社区;2003年,隶属于太平镇河村社区。

世居村民有朱、潘、李3姓,李姓为最大姓。李姓,南宋景定元年(1260年)从珠玑巷迁入该村。朱姓,明洪武二年(1369年)从开平大沙迁入该村。潘姓,明嘉靖四年(1525年)从广东南海市迁入该村。

2015年末,户籍人口574人,其中男性296人,女性278人;80岁以上19人,最年长者104岁(女);实际在村人口317人;生活主要依靠农业收入315人;常年在城镇生活和务工257人。世居村民为汉族,属广府民系,通用粤方言(新兴话)。

传统经营以种植业为主,主要种植水稻、花生、瓜菜等,果树有龙眼、荔枝、黄皮等。兼养少量鸡、鸭、猪。改革开放后,除继续经营传统农业外,部分青年外出务工,村民主要收入来源主要为种养业收入、务工工资性收入等。

传统农产品有大米、花生、南瓜、丝瓜、黄皮、龙眼、番薯。传统食品有煎堆、油角、松糕、芋头糕、粽子、炒米饼。

有古荔16棵,已有30年树龄,主要品种是糯米糍、香荔、黑叶等。

村道和X483线相连,1962年通电,1994年全村村道实现水泥硬底化,1996年通电话,1999年通自来水,2010年通互联网。有篮球场、文化楼、村民活动室。适龄儿童到位于河村的河村小学就读。

传统民居为单头座,均为砖、瓦、木结构建的房屋。改革开放后,大部分村民采用砖、钢筋混凝土建造楼房。有的墙内外用瓷砖相贴,顶层盖琉璃瓦,地面铺地板砖,有的铺设大理石。

传统婚嫁习俗中的中原古制“六礼”,今在村里逐渐少见,但送定、报日子和送聘金、盘嫁妆、接亲和送亲、设喜宴请客以及新婚三天回门礼(新娘回娘家)等礼俗还存在,但大多数已新事新办。传统丧葬风俗沿用中原的传统,以土葬为主。从2000年8月起,一律禁止土葬,实行火葬。随着丧葬习俗简化,大多数村民将每七天一祭直到百日祭,简化在出殡日一次性祭拜。

(资料填报:李剑通,初稿撰写:潘誉林,总纂:叶秋凤)